Taro d'eau

Taro d'eau

Le taro est une plante alimentaire majeure des zones tropicales humides, cultivée pour sa tige riche en amidon. En Océanie, il revêt aussi une forte valeur culturelle et symbolique.

-

Identité

Nom scientifiqueColocasia esculentaFamilleAraceaeStatut BiogéographiquePlante introduite cultivéeOrigine géographiqueAsie du Sud-estDistribution géographiquePays intertropicauxNoms KanakMwa (A'jië), Makué (Drehu), Néé (Drubea), Talo (Faga Uvea), Hyo (Nemi), Waud (Nengone), Âju-wë (Paicî), Mwè (Xârâcùù)Autres noms communsCocoyam (anglais), macabo (français)

-

Description

Type de planteHerbacéeFeuillagePersistantDurée de vieAnnuelleHauteur à maturitéEntre 50 cm à 2 mLargeur à maturitéEntre 50 cm et 2 mSystème racinairePeu développé

-

Conduite culturale

MultiplicationBouturageOù planter ?IntérieurEn potExtérieurPleine terreType de solSol drainantTous typesDensité20 000 plants / haProductivité20 à 50 t de cormes / haPollinisation--CroissanceModéréeEntretien / SoinsFacileExposition au soleilSoleilBesoin en eauRésistance à la sécheresse

-

Santé

Résistance aux ravageursRésistance aux maladiesPrincipaux ravageursScarabée du taroSphinx du taroPrincipales maladiesVirus de la mosaïqueCladosporiose

-

Usage & vertus

AlimentationTransformationCuisinéVertus--Autre usageMédecine naturelleMédecine kanak

-

Saisonnalité

FloraisonFruitsTaille

Généralités

Le taro est une plante herbacée de la famille des Aracées, originaire des forêts tropicales humides. Il est cultivé principalement pour son corme, une tige souterraine épaissie, souvent confondue avec un tubercule. Ce corme constitue une source importante de glucides.

Certaines espèces produisent également des feuilles comestibles, qui sont consommées comme légumes-feuilles dans de nombreuses régions du Pacifique.

Le terme « taro » regroupe en réalité plusieurs genres de plantes très différentes :

- Colocasia

- Xanthosoma

- Alocasia

- Cyrtosperma

Les Colocasia seraient originaires d’Asie du Sud-Est (région Inde-Malaisie). Leur diffusion vers la Chine, le Japon, puis les îles du Pacifique s’est faite au fil des migrations humaines, il y a plus de 2 000 ans. Aujourd’hui, le taro est cultivé dans toute la zone intertropicale humide (2). le taro de montagne (Xanthosoma) provient d’Amérique centrale et de la Caraïbe.

À noter : le taro de montagne (Xanthosoma) provient d’Amérique centrale et de la Caraïbe.

En 2021, la production mondiale de taro s'est élevée à 12,4 millions de tonnes (FAOSTAT).

Le taro du genre Colocasia est cultivé depuis très longtemps en Nouvelle-Calédonie. Des traces de tarodières fossiles ont été découvertes sur les pentes des collines de Païta et Bourail, témoignant d’une agriculture ancienne et bien implantée (1).

⚠️ Le taro cru est toxique, en raison de la présence d’oxalate de calcium, un composé irritant présent dans toutes les parties de la plante (corme, feuilles, tiges).

Les populations océaniennes ont su, au fil du temps, sélectionner des variétés douces, moins irritantes et parfaitement comestibles une fois bien cuites. Le corme constitue alors un aliment de base dans de nombreuses îles du Pacifique (3).

Principales espèces cultivées

Les principales espèces cultivées en Nouvelle-Calédonie sont les suivantes (1) :

-

Taro d’eau (Colocasia esculenta var. esculenta) : c’est l’espèce la plus cultivée sur le territoire, avec plus de 90 variétés recensées.

-

Taro bourbon (Colocasia esculenta var. antiquorum) : une autre variété de Colocasia, moins répandue.

-

Taro de montagne (Xanthosoma sagittifolium, aussi appelé macabo) : cultivé principalement en zone sèche ou en montagne.

-

Taro géant (Alocasia macrorrhiza, dit « oreille d’éléphant ») : peu cultivé en Nouvelle-Calédonie mais présent à l’état sauvage ; plus fréquent à Wallis-et-Futuna.

-

Taro géant des marais (Cyrtosperma merkusii) : introduit en 2015 au Centre des tubercules tropicaux. Il n’est pas encore cultivé localement (cycle très long de 10 à 15 ans).

Usages et vertus

Qualités nutritionnelles

Le taro d’eau est une plante nourrissante aux valeurs nutritionnelles intéressantes. Il s’agit donc d’un aliment énergétique et équilibré. Son corme est riche en :

-

Fibres alimentaires, qui procurent une sensation de satiété durable ;

-

Vitamines : C, B1 (thiamine) et B2 (riboflavine) ;

-

Minéraux : phosphore, calcium et fer.

Tableau 1. Composition pour 100 g du corme de taro d'eau cuit (source ciqual.anses.fr)

| Énergie | 131 kcal |

| Eau | 63,8 g |

| Protéines | 0,52 g |

| Glucides | 29,5 g |

| Lipides | 0,11 g |

| Fibres | 5,1 g |

| Calcium | 18 mg |

| Fer | 0,72 mg |

| Magnésium | 30 mg |

| Phosphore | 76 mg |

| Potassium | 484 mg |

| Sodium | 15 mg |

| Vitamine C | 5 mg |

| Vitamine E | 2,93 mg |

| Vitamine B9 | 19 µg |

Préparations culinaires

Le corme est la partie la plus consommée, mais les feuilles et les pétioles sont également comestibles et se cuisinent comme des épinards après cuisson. Le corme a un goût doux et légèrement sucré, à mi-chemin entre la pomme de terre, l’artichaut et le navet. Il peut être préparé de nombreuses façons :

- bouillie

- à la vapeur

- en gratin

- en soupe ou velouté

- en farine

- en friture

- à l'étouffée : c’est la méthode utilisée pour préparer le bougna, plat traditionnel kanak. Le taro y est accompagné de légumes, de viande ou de poisson, arrosé de lait de coco, assaisonné, enveloppé dans des feuilles de bananier, puis cuit lentement dans un four en pierre traditionnel.

👉 À découvrir : de délicieuses recettes dans Les récoltes du Caillou et dans Le taro dans la cuisine du Pacifique.

Vertus médicinales

Les feuilles, tiges et racines du taro sont utilisées dans les pharmacopées traditionnelles pour :

-

soulager les brûlures, piqûres et démangeaisons,

-

calmer les maux d’estomac, la diarrhée et les otites.

Autres usages

Le taro d’eau est une plante aux multiples usages (3) :

-

Ornementale : avec ses grandes feuilles vertes à nervures pourpres, il est apprécié comme plante décorative, en intérieur ou autour des bassins.

-

Utilitaire : en Polynésie et au Vanuatu, ses feuilles sont utilisées comme parapluies ou pour couvrir les huttes.

-

Cosmétique : au Japon, le corme est transformé en éponge végétale pour le nettoyage et l’exfoliation du visage.

-

Agroalimentaire : le glucomannane, un mucilage extrait du corme (code F425), est utilisé comme épaississant, gélifiant ou émulsifiant dans de nombreuses préparations industrielles.

Importance dans la culture kanak

Le taro occupe une place centrale dans la culture kanak, où il est symbole de la femme et de l’eau. Dans les cérémonies coutumières, il complète l’igname, qui représente l’homme et la terre (4).

Le taro d'eau dans les langues Kanak :

| Langue | Nom du taro |

|---|---|

| A’jië | Mwa |

| Drehu | Makué |

| Drubea | Néé |

| Faga Uvea | Talo |

| Nemi | Hyo |

| Nengone | Waud |

| Paicî | Âju-wë |

| Xârâcùù | Mwè |

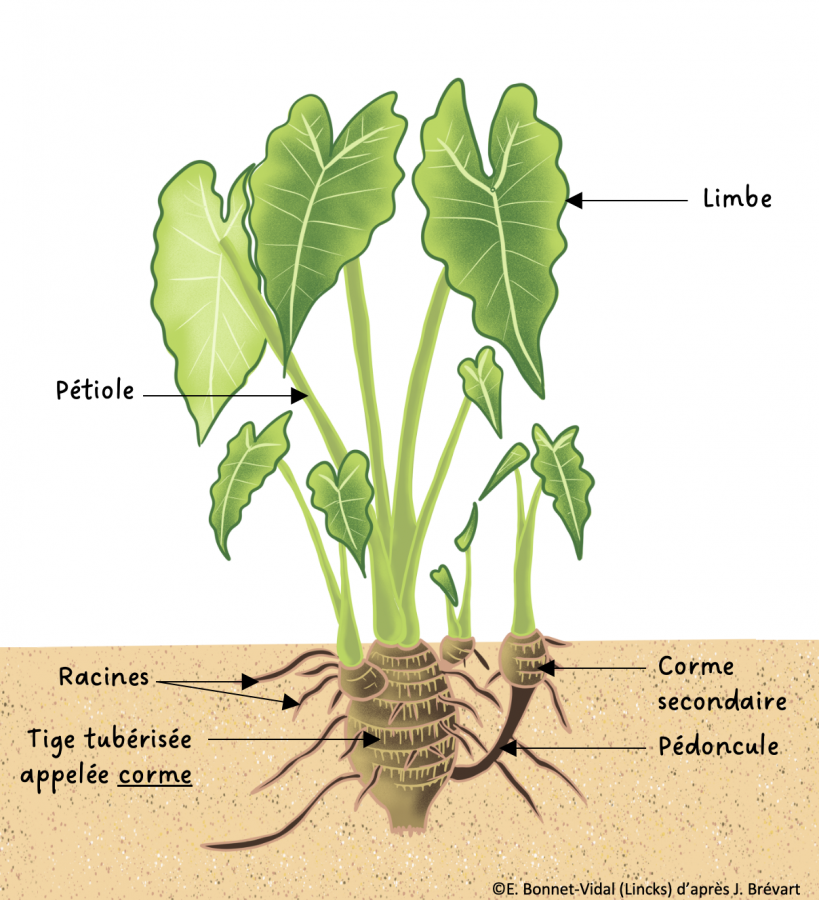

Description de la plante

(Espèce : Colocasia esculenta var. esculenta, le taro d’eau, la plus cultivée en Nouvelle-Calédonie)

Allure

- Plante herbacée vivace, pouvant atteindre plus de 2 mètres de hauteur.

- Développement en rosette, avec un feuillage dense et imposant.

Feuilles

- Grandes feuilles cordiformes (en forme de cœur), pointues à l’extrémité, de couleur verte à violacée.

- Limbe épais, pouvant mesurer jusqu’à 85 cm de long et 60 cm de large.

- Disposition spiralée autour de la tige (rosette)

- Nervures saillantes vertes à violettes

- Pétiole inséré au centre du limbe, ce qui donne à la feuille une orientation vers le bas. Il peut mesurer de 50 cm à 1 mètre, et sa couleur varie du vert au violet.

Fleurs

- Floraison : de février à mai.

- Inflorescence en spadice, typique des Aracées (comme l’arum) :

- ✔︎ Un épi central (le spadice) entouré d’une bractée appelée spathe.

- ✔︎ La spathe se compose d’une base verte (3 à 5 cm) et d’une partie supérieure jaune (15 à 35 cm), enroulée à son extrémité.

- Les fleurs sont petites et unisexuées (5) :

- ✔︎ Fleurs femelles (ovaires) à la base du spadice.

- ✔︎ Fleurs mâles (étamines) au sommet

Fruits, graines

- Petites baies regroupées en grappe.

- Couleur orangée à maturité

- Chaque baie contient 2 à 5 graines (5).

Tige, racines, corme

- La partie souterraine du taro d'eau comprend le corme et les racines.

- Le corme correspond à la base de la tige gorgée de réserves d'amidon. Il a une forme ovale et peut atteindre 4 kg.

- Le corme principal produit des bourgeons qui se développent et donnent des cormes secondaires.

- Les racines sont localisées dans le tiers supérieur du corme.

- Le système racinaire du taro se comporte comme un tronc qui lorsqu'il grandit remonte vers la surface.

- Le taro d'eau produit un seul corme principal. Le taro Bourbon produit un corme principal et des cormes secondaires.

Saisonnalité, calendrier

Plantation des boutures

- En absence d'irrigation, plantez vos boutures au début de la saison chaude (en décembre, janvier).

- Avec une irrigation, vous pouvez planter des boutures toute l'année.

Récolte des cormes

- Récoltez vos cormes 7 à 8 mois après la plantation (entre juillet et août en l'absence d'irrigation).

- Si vous avez planté vos boutures en saison fraîche (juillet-août), programmez votre récolte plutôt 9 à 10 mois après la plantation (1).

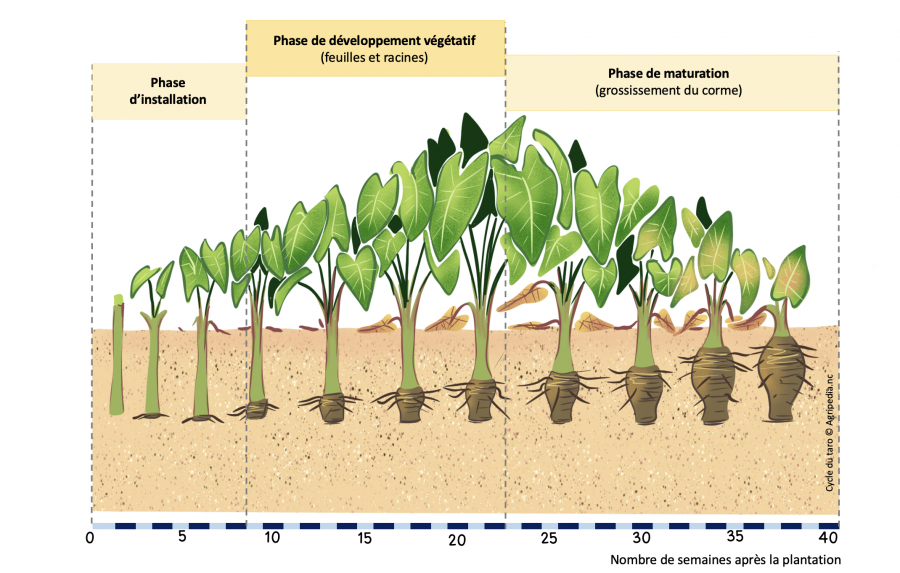

Cycle du taro d'eau

Le cycle du taro d'eau suit trois phases :

- La phase d'installation : dure pendant 2 mois après la plantation. C'est le moment où la bouture produit ses premières feuilles.

- La phase de développement des feuilles : s'étend de la 8e à la 25e semaine (6e mois). Période où la partie aérienne de la plante se développe jusqu'à atteindre sa hauteur maximale. Moment où la plante est particulièrement sensible au manque d'eau.

- La phase de développement du corme : s'étend de la 25e à 40e semaine (8e mois). Période où les feuilles deviennent plus petites, jaunissent et sèchent. Dans le même temps, sous terre, le corme se gorge de réserves et grossit. C'est une période où la plante est sensible à l'excès d'humidité.

La période sèche en Nouvelle-Calédonie, d'août à décembre, ne permet pas à un second cycle de se produire (1).

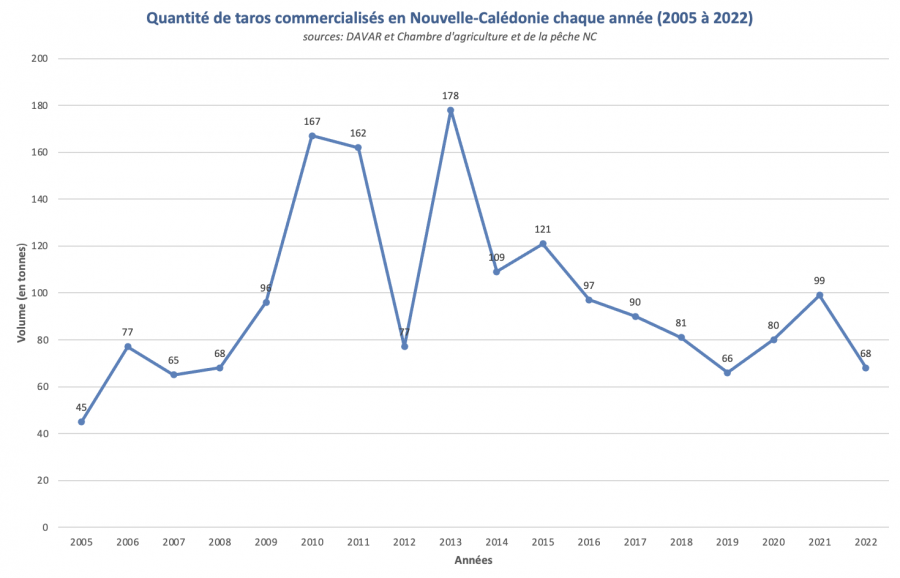

Production en Nouvelle-Calédonie

La quantité de taros commercialisés sur les marchés néo-calédoniens a connu une forte croissance entre 2005 et 2013, avec une chute importante au cours de l'année 2012. Depuis 2014, les volumes vendus connaissent une décroissance discontinue pour atteindre 68 tonnes en 2022.

Caractéristiques des espèces ou variétés les plus cultivées

Il existe plus d'une soixantaine de variétés locales et introduites qui se distinguent par des morphotypes différents (1,5). Elles ont été sélectionnées pour la forme régulière de leur corme, leurs différentes saveurs et leurs rendements intéressants.

Consulter le catalogue des variétés de taros d'eau multipliées au Centre des tubercules tropicaux de Nouvelle-Calédonie (2019-2021) (6).

Multiplication du taro

On peut utiliser quatre types de semences pour la multiplication du taro (1,7,8) :

- les plantules

- les boutures de tige

- les rejets

- les petits tubercules ou tubercules secondaires

Les plantules

Il s'agit de plants de la parcelle que l'on arrache avec son tubercule. Il est important de sélectionner des plants vigoureux et de même allure pour que la plantation soit harmonieuse.

Les boutures de tige

- Lors de la récolte des cormes, conservez la partie aérienne, soit 30 à 50 cm de tiges, ainsi que le sommet de la partie souterraine, soit environ 2 cm de corme.

- Supprimez les parties mortes, les feuilles vivantes et la partie haute des tiges

Les rejets

- Une plantation peu dense produit en moyenne 6 à 8 rejets par plant (1 à 3 rejets par plant pour une plantation dense).

- Sélectionnez des rejets sains, indemnes de maladie, puis supprimez les feuilles et le corme.

- Les rejets doivent être stockés dans un lieu humide et ombragé, tels qu'une pépinière à boutures.

Exigences environnementales

- Parcelle ensoleillée

- À l'abri du vent

- Sensible à la sécheresse

Sol et préparation du sol

Le taro peut être cultivé sur tout type de sol :

- les sols bien drainés, profonds, friables et non inondés

- les sols de zones fluviales, de zones marécageuses, les zones à forte pluviométrie aménagées avec un système de drainage

Préparation

- Procédez au désherbage manuel ou mécanique de la parcelle

- Labourez puis griffez et passez au rotobvator (fraise) à 5 ou 7 jours d'intervalle pour la pulvérisation des mottes.

- En culture manuelle, à l'aide d'une pelle, creusez un trou de 15 à 20 cm de profondeur

- En culture mécanique, utilisez une tarière à moteur pour les trous ou bien un corps rayonneur pour creuser des sillons d'environ 20 cm de profondeur.

Plantation

- Plantez la bouture au fond du trou ou du sillon.

- Recouvrez le sol d'un paillage épais pour bien garder l'humidité, à l'aide de paille, de sorgho, de paragrass ou de feuilles de cocotiers.

- 1 à 2 mois après la plantation, rebouchez les trous, puis buttez les plants, à l'aide d'une binette (culture manuelle) en ramenant un peu de terre au pied du plant. Cela évite que le corme soit attaqué par les rats, les poules d'eau ou les insectes ravageurs. En culture mécanisée, utilisez un outil à dent, puis la butteuse, afin de ne pas abimer les racines si la plantation a été faite au fond des sillons.

Densité de la plantation

- Plantez une bouture tous les 50 à 70 cm sur la ligne pour avoir les meilleurs rendements (soit 20 000 à 22 000 plants par ha).

- Si les plants sont trop éloignés, les cormes seront gros, mais peu nombreux et les mauvaises herbes s'immisceront entre les plants.

- Si les plants sont trop rapprochés, la taille des cormes est réduite.

Paillage

Différents matériaux peuvent être utilisés pour le paillage :

- Des copeaux de bois

- Des feuilles sèches de bananier ou de cocotier

- Du carton

Fertilisation

- La fertilisation doit être adaptée au type de sol.

- Évitez les apports d'azote dans les 3 mois qui précèdent la récolte, car le corme deviendrait mou et spongieux.

Eau et irrigation

- Exigence pluviométrique de l'ordre de 2500 m par an, bien répartis

- Le taro peut être cultivé dans des tarodières richement irriguées comme les rizières

- Arrosez régulièrement pour maintenir le sol frais sans excès d'eau, surtout pendant la phase de croissance des feuilles.

- Arrosage par aspersion ou goutte à goutte dès le début de la plantation.

- Vous pouvez diminuer l'arrosage entre le 6e et 7e mois de culture.

- Un bref stress hydrique peut stopper la croissance végétative.

- Le taro supporte l'inondation, mais l'eau ne doit pas stagner et être évacuée. Une eau stagnante en fin de cycle entraine le pourrissement du corme.

Récolte

- Le corme se récolte 7 à 8 mois après la plantation lorsque les feuilles jaunissent et sèchent.

- Le corme est récolté avec 15 à 20 cm de tige, afin de mieux le conserver.

- Vous pouvez conserver les cormes 2 à 3 mois sous terre pendant la période sèche et ainsi, échelonner la récolte.

- Si les cormes arrivent à maturité pendant la saison humide, récoltez-les rapidement pour éviter leur pourrissement.R2coltez vos cormes rapidement.

Conservation

Les cormes se conservent mal à température ambiante après la récolte et doivent être commercialisés et consommés rapidement, dans les quelques jours qui suivent la récolte.

Les cormes peuvent être conservés pendant 6 mois dans une pièce fraîche (à 10°C +/- 3°C) et humide (85 à90 % d'humidité). Ils sont faciles à congeler (8).

Rendement

Les rendements atteignent 20 à 50 tonnes de cormes par hectare (8) en culture traditionnelle.

Le temps consacré à la culture d'un hectare se décompose ainsi (en jour-personne) (8)

- Préparation du sol : 20 à 30 jours

- Plantation : 6 à 10 jours

- Entretien : 25 à 35 jours

- Récolte : 30 à 40 jours

Soit un total de 81 à 115 journées.

Maladies et ravageurs

Les principaux ravageurs et pathogènes du taro d'eau sont les suivants (1,9) :

Feuilles

-

Le puceron Aphis gossypiien peut pulluler sur la face inférieure des feuilles. Vecteur potentiel du virus de la mosaïque du taro (Dasheen mosaic virus).

-

L'insecte sauteur Tarophagus proserpina s'attaque aux feuilles et aux tiges. L'adulte mesure 4 mm de long. Il est noir avec une large bande blanche sur le dos du thorax et de l'abdomen. Insecte spécifique du taro, qui peut transmettre des viroses.

-

Le sphinx du taro Hippotion celerio est un papillon nocturne dont la chenille se reconnait à son éperon noir caudal. Elle dévore la bordure des limbes, ne laissant que le point d'attache du pétiole en cas de forte attaque. La femelle pond ses œufs sur les feuilles du taro. La larve s'alimente de feuilles. Il se produit 4 stades larvaires jusqu'à la chrysalide, puis le papillon adulte (5).

-

La noctuelle du tabac Spodoptera litura est un papillon dont les œufs sont déposés en grappe sur les limbes. Les chenilles sont d'abord grégaires, puis solitaires. Les colonies de jeunes chenilles se nourrissent du limbe. La femelle pond 200 à 300 œufs sur la face inférieure des feuilles. Six Stades larvaires se succèdent sur une période de 14 à 15 jours. L'adulte vit 8 jours. Le cycle complet dure en moyenne 1 mois (5).

-

Les cicadelles peuvent pulluler sur les feuilles.

-

L'acarien Tetranychus neocaledonicus est principalement présent sur la face inférieure des feuilles. Les feuilles atteintes montrent de larges zones argentées le long des nervures.

-

Le champignon Cladosporium colocasiae est responsable de cladosporiose. Cette maladie entraine une perte importante des feuilles. Elle se manifeste au moment de la saison fraiche par la présence de taches circulaires sur les feuilles et un jaunissement entre les nervures qui conduit à la nécrose.

-

Le virus de la mosaïque du taro se manifeste par la présence de symptômes de mosaïque sur les feuilles. Il est transmis par des insectes piqueurs ou suceurs.

Cormes

-

Le champignon Pythium sp., présent dans le sol, provoque la pourriture du corme. La chair devient molle et malodorante.

-

Le scarabée du taro Papuana huebneri vit dans le sol. Sa larve creuse des galeries sur les cormes, les rendant impropres à la commercialisation.

Les maladies physiologiques

-

Le loliloli est provoqué par un excès d'azote lors de la période de grossissement du corme, ce qui le rend spongieux et mou. Ce phénomène se produit lorsque la croissance végétative se poursuit alors que le corme est formé. L'amidon du corme se transforme en sucre et migre vers les feuilles.

-

Le corme est atteint par une pourriture dure lorsque sa peau s'épaissit, se craquelle et s'effrite. La chair est parcourue d'indurations de couleur jaune-brun. Cette maladie détruit le système vasculaire de la plante. Elle serait due à un excès de sel dans le sol.

Méthodes de lutte agroécologiques

-

Utilisez des variétés naturellement résistantes aux ravageurs et maladies.

-

Plantez des boutures saines provenant de plants sains ;

-

Évitez l'eau stagnante sur la parcelle. Celle-ci s'échauffe et la chaleur combinée à une forte humidité favorise les attaques du champignon ;

-

Ne conservez pas les plants arrivés à maturité trop longtemps sur la parcelle, notamment en saison chaude et humide ;

-

Déplacez la culture sur une nouvelle parcelle en cas de forte attaque. Cultivez d'autres productions pendant 2 à 3 ans sur la parcelle contaminée.

Soutien à la réalisation de cette fiche

Cette fiche a été réalisée grâce au soutien financier de l'Agence rurale dans le cadre de son appui au développement de la filière « Plantes comestibles, fruits et légumes de diversification ».

L'Agence rurale et l'Institut agronomique néo-calédonien ont signé une convention de partenariat en juin 2024 pour la réalisation et intégration d'une trentaine de fiches techniques variétales dans Agripedia. L'objectif est ainsi de contribuer à l’amélioration de la couverture alimentaire du pays en proposant des produits locaux originaux, de qualités nutritionnelles et environnementales remarquables et adaptés aux conditions pédoclimatiques de la Nouvelle-Calédonie.

L'équipe d'Agripedia et l'IAC remercient l'Agence rurale pour ce précieux soutien !

Sources

(1) Varin D., 1994. La culture du taro d’eau. Magazine Agriculture et développement N°4, Cirad.

(2) Joudy I. D., 2011. Pratiques traditionnelles, valeur alimentaire et toxicité du taro C. esculenta produit au Tchad. Thèse Université Blaise Pascal Clermond Ferrand.

(3) Limousin P., 2014. Oceania planta medica, flore de Kanaky, vol. II - Panacées alimentaires - p 190-191

(4) Collectif ADCK, 1998. Le guide des plantes du chemin Kanak. Agence de développement de la culture Kanak (ADCK), Centre culturel Tjibaou p 20-21

(5) Colocasia esculenta, Taro, Wikipedia https://fr.wikipedia.org/wiki/Colocasia_esculenta consulté le 14 août 2024.

(6) Jordan M., Blanc S., Varin D., 2021. Catalogue des variétés de taro d’eau C. esculenta multipliées au Centre des tubercules tropicaux, Adecal-Technopole.

(7) Garnier C., 2004. La culture du taro, note technique. Service du développement rural de Polynésie française, 16 p.

(8) Collectif 2023. Mémento de l’agronome. Cirad, Gret, Ministère des affaires étrangères (France). Éditions Quae p 843-850.

(9) Mille C., Cazères S., Grandison G., Toussirot M. et Jourdan H., 2023. Guide de reconnaissance des ravageurs et des auxiliaires de Wallis-et-Futuna. IAC Éditions/DSA, 447 pages.

Auteurs

Publié : Août 2024

Rédaction de la fiche

- Estelle Bonnet-Vidal (Lincks, communication et partage des savoirs)

Relecture

- Sébastien Blanc (Adecal-Technopole, centre des tubercules tropicaux)

- David Bruy (IRD)

Citation bibliographique recommandée

Agripédia. Fiche technique "Taro d'eau" [En ligne] (consulté le jour/mois/année)

Voir également FAQ "Comment citer cette référence bibliographique ?"